駐車場内交通事故の過失割合

第1 駐車場内で発生する交通事故における過失割合の考え方

駐車場内で発生する交通事故は、一般道路とは異なる特殊な環境下で起こるため、過失割合の判断が難しいケースが多く見受けられます。通路の幅員や標識の有無、車両の動静、歩行者の存在など、複数の要素が複雑に絡み合うことから、保険会社との交渉や損害賠償請求において争点となることも少なくありません。

本稿では、駐車場内での交通事故における過失割合について、裁判例や別冊判例タイムズ38号を参照しながら解説します。

第2 駐車場内事故の特徴とその法的責任

1 駐車場内事故の特徴

駐車場内では、四輪車が後退や方向転換などの動作を行う機会が多く、また、駐車中の車両から歩行者が出てくる場面も頻繁に見られます。そのため、駐車場内を走行中の四輪車には、前方注視義務や徐行義務が一般道路以上に高度に求められるという特徴があります。

2 駐車場内事故における法的責任

駐車場内で発生する交通事故においては、前述の特徴を踏まえたうえで、基本となる過失割合を適切に判断する必要があります。これらの過失割合について、駐車場特有の環境や事情を考慮したうえで具体的に定められているのが、別冊判例タイムズ38号です。

以下では、判例タイムズ別冊第38号に基づき、駐車場内事故の類型ごとの基本となる過失割合について解説します。

第3 自己態様別の基本となる過失割合

| 事故態様 | 基本過失割合(A:B) |

| 1 通路交差部分での四輪車A・Bの出会い頭事故【334】 | 50:50 |

| 2 通路を進行する四輪車Aと駐車区画から退出する四輪車Bの事故【335】 | 30:70 |

| 3 通路を進行する四輪車Aと駐車区画に進入する四輪車Bの事故【336】 | 80:20 |

| 4 駐車区画内における四輪車Aと歩行者Bの事故【337】 | 90:10 |

1 334の類型は、駐車場内の通路の交差部分に進入した四輪車同士が出合い頭に衝突した場合を想定しています。下記の図は駐車場内における丁字路の交差点をイメージしております。

⑴ 駐車場内の通路では、一般道路とは異なるうえ、駐車区画への進入や駐車区画からの退出のために四輪車が転回や後退など様々な動きをすることが想定されます。それゆえ、道交法36条などの義務がない場合であっても、交差部分に入ろうとし、また、交差部分を通行する四輪車は、等しくほかの四輪車の通行を予見して安全を確認し、当該交差部分の状況に応じて、他車との衝突を回避することができるような速度と方法で通行する義務を負います。したがって、交差部分に進入した四輪車同士の出会い頭の衝突事故が発生した場合は、原則として双方が同等の過失責任(50%:50%)を負うこととされました。[1]

⑵ そして、上述した基本となる過失割合から以下のような修正要素を考慮することで具体的な事案に応じて過失割合が決定されます。例えば、丁字路の突き当り路から右左折する場合にも10%の加算修正がなされます(上記場合に該当し、かつ、一時停止違反や表示等違反がある場合には、15%の加算修正がなされます)。このような修正がされるのは、交差点に比べて丁字路の方が注意すべき車両が少ないため注意がしやすく、かつ、直線路を通行する四輪車としても、突き当たり路から進入する四輪車は徐行してくるであろうと期待するのが一般の運転慣行と考えられるからです。[2]

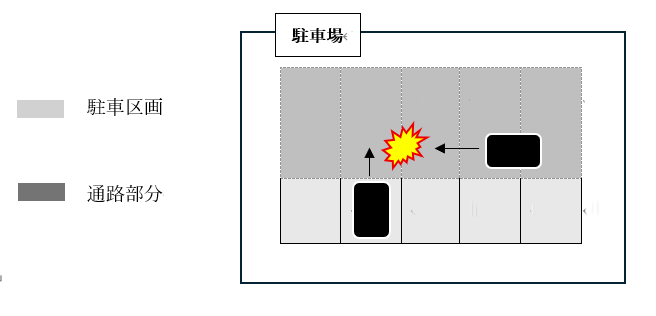

2 335の類型は、通路を進行する四輪車(以下「通路進行車」といいます。)と駐車区画から通路への進入を開始した四輪車(以下「駐車区画退出車」といいます。)とが出合い頭に衝突した場合を想定しています。下記の図はイメージとなります。

⑴ 駐車場内の通路では、四輪車が駐車場内の通路と駐車区画との間の出入りをすることは当然に予定されているため、通路進行車は、駐車区画に駐車していた四輪車が通路に進入してくることを常に予見すべきです。したがって、駐車区画退出車の通行を予見して安全を確認し、同車との衝突を回避することができるような速度と方法で通行する義務を負います。

他方で、駐車区画退出車は、駐車区画内で停止しているため、通路進行車よりも容易に安全を確認することができます。また、道交法25条の2第1項の規制を受けない場合であっても、通路に進入する際には、進入しようとする通路の安全を確認し、通路進行車の通行を妨げるおそれがある場合は、通路への進入を控える義務を負います。

双方の四輪車が負う基本的な注意義務の内容は上記の通りですが、駐車区画退出車により重い注意義務が課されるため、事故が発生した場合は、原則として駐車区画退出車が相対的に重い過失責任を負う(「進路通行車:30%、駐車区画退出車:70%」)こととされました。[3]

⑵ そして、上述した基本となる過失割合から以下のような修正要素を考慮することで具体的な事案に応じて過失割合が決定されます。例えば、通路を進行する車両が通常の進行速度を明らかに上回る速度で進行していた場合や一時停止・通行方向表示等違反した場合には著しい過失があるとして、当該車両に10%の加算修正がされます。

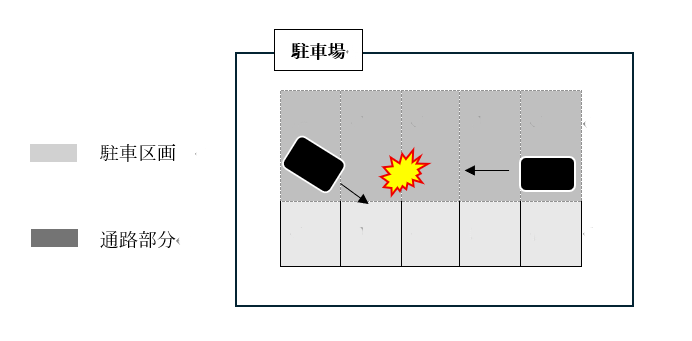

3 336の類型は、通路を進行する四輪車(以下「通路進行車」といいます。)と通路から駐車区画への進入を開始した四輪車(以下「駐車区画進入車」といいます。)とが衝突した場合を想定しています。下記の図はイメージとなります。

駐車場は、駐車のための施設であり、四輪車が通路から駐車区画に進入することは、駐車場の設置目的に沿った行動であるため、駐車区画への進入動作は、原則として、通行に対して優先されます。それゆえ、通路進行車は、駐車区画進入車を発見した場合、駐車区画進入車が駐車区画に収まるまで停止して待機するか、駐車区画進入車と安全にすれ違うことができる程度の距離を確保した上で、駐車区画進入車の動静を常に注視しながら、安全な速度と方法で進行する義務を負います。

他方で、駐車区画進入車は、当該通路における他の車両の動静を注視し、当該通路の状況に応じて、他車との衝突を回避することができるような速度と方法で進行する注意義務を負います。

双方の四輪車が負う基本的な注意義務の内容は上記の通りですが、通路進行車により重い注意義務が課されるため、事故が発生した場合は、原則として通路進行車が相対的に重い過失責任を負う(「進路通行車:80%、駐車区画進入車:20%」)こととされました。[4]

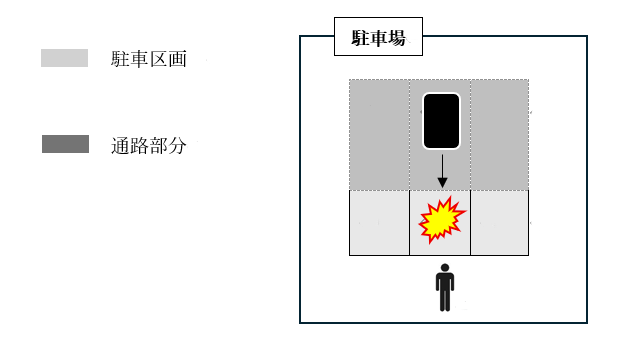

4 337の類型は、駐車場の駐車区画内で歩行者と四輪車が衝突した場合を想定しています。以下の図はイメージとなります。

⑴ 駐車区画内は、人の往来を常に予見すべき場所であり、駐車区画を出入りする四輪車に高度の注意義務が課されるため、歩行者に対して大幅な過失相殺をすることはできません。しかし、駐車区画は駐車するための場所であるため、歩行者も駐車区画においては常に四輪車の往来を予見し、その動静を注視すべきです。したがって、歩行者の基本となる過失割合は10%とされています。[5]

⑵ そして、上述した基本となる過失割合から以下のような修正要素を考慮することで具体的な事案に応じて過失割合が決定されます。例えば、歩行者の過失割合は、歩行者が児童・高齢者の場合には5%、歩行者が幼児・身体障害者の場合には10%減算修正されます。このような修正がされるのは、道交法がこれらの者を保護する趣旨が駐車場内の事故にも妥当するからです。

第4 裁判例の紹介

1 334の類型が問題になったと思われる裁判例(大阪地方裁判所令和3年9月3日判決・自保ジャーナル2111号72項)を紹介します。上記裁判例は、店舗の駐車場内の交差点で、原告運転の普通自動車と被告運転の普通自動車が出合い頭衝突した事案であります。したがって、基本となる過失割合は「原告:50%、被告:50%」となります。

裁判所は、「原告は、明らかに広い丁字路の直線路を直進していたことから過失は比較的小さいものの、徐行の表示違反もある」としたうえで、他方「被告は、狭路を進行していたことから過失は比較的大きく、右折禁止の表示違反もあり、原告と衝突して初めて原告を認識した著しい過失も認められる」ということを述べ、「原告:35%、被告:65%」と判断しました。

2 335の類型が問題になったと思われる裁判例(神戸地方裁判所令和1年7月18日判決・自保ジャーナル2065号107頁)を紹介します。上記裁判例は、コンビニエンスストアの駐車場において、通路部分を走行していた原告運転の普通自動車に、駐車スペースから通路部分に進入した被告運転の普通自動車が衝突した事案です。したがって、基本となる過失割合は「原告:30%、被告70%」となります。

裁判所は、「駐車スペースから出庫するにあたって後方確認が不十分であった被告の責任が大きいといわざるを得ないものの、原告にも駐車場内の走行をするにあたっての前方注視が十分でなかったことを考慮して、本件における過失割合は『原告:30%、被告:70%』とするのが相当である」と判断しています。

以上

[1] 別冊判例タイムズ38号P.498参照

[2] 別冊判例タイムズ38号P.498参照

[3] 別冊判例タイムズ38号P.500,501参照

[4] 別冊判例タイムズ38号P.502,503参照

[5] 別冊判例タイムズ38号P.505,506参照

交通事故の相談は、弁護士法人村上・新村法律事務所まで

大阪オフィス

https://g.page/murakamishinosaka?gm

川西池田オフィス

https://g.page/murakamishin?gm

福知山オフィス

https://g.page/murakamishinfukuchiyama?gm

交通事故専門サイト https://kawanishiikeda-law-jiko.com/