子供の自転車事故と保護者の民事責任(3500万円余りの親の責任が認められた、神戸地判H25・7・4を参考に)

第1 はじめに

近年、都市部を中心に自転車利用が増加する中で、未成年者による自転車事故が社会問題化しています。特に、自転車と歩行者との衝突事故においては、加害者が未成年である場合、保護者の監督者責任が問われるケースが少なくありません。本稿では、子供の自転車事故に関する裁判例において保護者の監督者責任がどのように判断されたかを確認した上で、保護者が取るべき予防措置について検討します。

第2 子供の自転車事故に関する裁判例(神戸地裁平成25年7月4日判決 自保ジャーナル1902号1頁)の紹介

1 事案の概要

午後6時50分ごろ、F(事故当時11歳)が自転車で歩道と車道の区別がない道路上を20~30㎞/hで走行していたところ、前方から歩いてくる原告(事故当時62歳の女性)と正面衝突しました(以下「本件事故」と言います。)。なお、裁判例において、Fには責任能力がないことが認定されています。

原告は、本件事故によって損害を被ったとして、Fの唯一の親権者である被告に対し、監督者責任(民法714条1項)に基づき4592万7347円の損害賠償請求をしました。

(LEX/DBインターネットより引用)

2 判示事項

裁判所は、「被告は、原告に対し、3520万7092円及びこれに対する平成20年9月22日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え」と言い渡しました。

被告の責任については、「被告はFに対してヘルメットの着用も指導していたといいながら、本件事故当時はFがこれを忘れてきていることなどに照らすと、被告による指導や注意が奏功していなかったこと、すなわち、被告がFに対して自転車の運転に関する十分な指導や注意をしていたとはいえず、監督義務を果たしていなかったことは明らかである」としたうえで、被告は民法714条1項により賠償責任を負うものと判示しています。

3 裁判例の考察

本判決は、被告がFに対してヘルメットの着用を指導していたと言いながら、本件事故当日、Fがこれを忘れてきていることに着目して「監督義務を果たしていなかったことは明らか」であると認定しています。しかし、本件事故の原因はヘルメットを着用していなかったことではなく、Fが前方不注意で夜道の下り坂をかなりのスピードで走行していたことに原因があります。[1]つまり、ヘルメットの着用を指導していたことは本件事故と直接関係しません。[2]その意味で、後述しますが、自転車利用にあたり親の指導に何らかの不十分な点があったという、かなり抽象的な事実をもって、親の免責を認めなかったことになります。

第3 監督者責任(民法714条1項)について

1 監督者責任免責に関する従来の考え方

民法714条1項本文は、「…責任無能力者がその責任を負わない場合において、その責任無能力者を監督する法定の義務を負う者は、その責任無能力者が第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。」旨を定めています。

未成年者の場合、親権者ないし親権を行使する者が「責任無能力者を監督する法定の義務を負う者」にあたると考えられています。[3]したがって、子供が自転車を運転して歩行者と衝突した場合には、子供の親権者が714条の法的責任を負う可能性が出てきます。

もっとも、民法714条1項但し書きは「監督義務者がその義務を怠らなかったとき、又はその義務を怠らなくても損害が生ずべきであったときは、この限りでない。」と定めています。

従来、ここでいう「義務」の内容は包括的で抽象的な監督義務(無能力者の生活全般にわたって監護し、危険をもたらさないような行動をするよう教育をし、躾をする義務)と考えられていました。それゆえ、監督義務違反が認定されやすく、免責される可能性はほとんどありませんでした。上記裁判例が「監督義務を果たしていなかったことは明らか」と判断したのも、従来の考え方が反映されたからなのかもしれません。

ところが、最判平成27年4月9日・民集69巻3号455(以下「平成27年最判」と言います。)は、従来ほとんど認められてこなかった民法714条1項但し書きによる免責を認めたという点で注目されています。そこで、平成27年最判が第2で取り上げた裁判例に影響を及ぼすかどうかについて検討してみます。

平成27年最判の事案・判断とその考察

小学5年生が放課後の校庭でゴールに向かってフリーキックの練習をしていたところ、ボールが道路に転がり、そのボールをよけようとしたBが転倒して傷害を負いました。当該裁判では、児童の責任能力は否定され、児童の両親の714条1項に基づく責任が認められるかが問題となりました。

裁判所は児童の行為が「通常は人身に危険が及ぶものとは認められない行為によってたまたま人身に損害を生じさせた場合は、当該行為によって具体的に予見可能であるなど特別の事情が認められない限り、子に対する監督義務を尽くしていなかったとすべきではない」としています。

平成27年最判は「通常は人身に危険が及ぶものとは認められない行為」というフレーズを使っており、714条1項但し書きの免責を認める前提として、一般的に危険な行為でないことが要求されているのかもしれません。実際に、窪田充見博士も第2で述べた自転車事故の裁判例の評釈[4]において、平成27年最判を踏まえても「本件におけるFの行動は一般的に危険な行為と評価せざるをえないものであり、上記の判断枠組みの前提を欠くものというべきである」としています。

第4 実務上の留意点と予防策

1 今までの検討を踏まえると、未成年者が加害者となる自転車事故が生じた場合、保護者が法的責任を問われる可能性が高いです。それゆえ、日頃からの予防策が不可欠であると考えられます。そのための予防策としては、自転車保険に加入することが挙げられます。個人賠償責任保険を含む保険に加入しておくことで、他人に怪我をさせたときや物損事故を起こしたときの損害賠償リスクを軽減することができます。

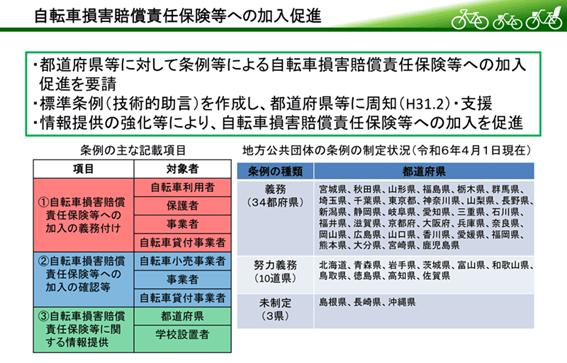

2 実際に、国土交通省は自転車損害賠償責任保険等への加入を義務づける条例の制定を支援しているようです。自転車損害賠償責任保険等への加入義務化の条例改正は平成27年10月に初めて兵庫県で導入され、その後も多くの地方自治体で義務化や努力義務とする条例が制定されています(令和6年4月1日現在の状況については、以下の表をご覧ください)。[5]

(国土交通省HPから引用)

交通事故の相談は、弁護士法人村上・新村法律事務所まで

大阪オフィス

https://g.page/murakamishinosaka?gm

川西池田オフィス

https://g.page/murakamishin?gm

福知山オフィス

https://g.page/murakamishinfukuchiyama?gm

交通事故専門サイト https://kawanishiikeda-law-jiko.com/

[1] 私法判例リマークス49号50頁

「児童の起こした自転車事故と母親の監督義務者責任」松本克美

[2] 別冊ジュリスト233号72頁「交通事故判例百選第5版」

[3] 「不法行為法」窪田充見 P.191参照

[4]「交通事故判例百選〔第5版〕」 別冊ジュリスト233号73頁参照